| Date de parution | 16 août 2021 |

| Projet | Grossophobie.ca Site d’information et de référence sur la grossophobie |

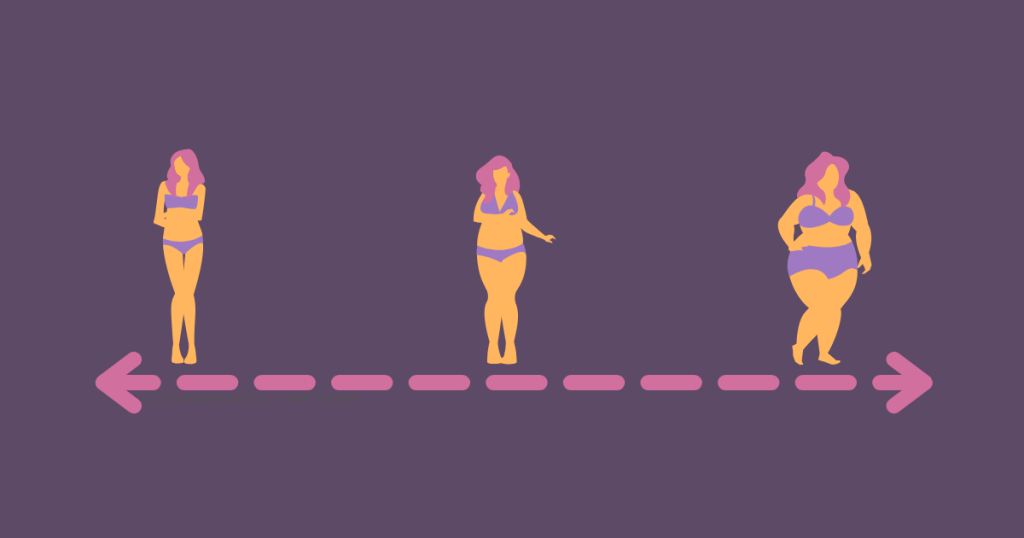

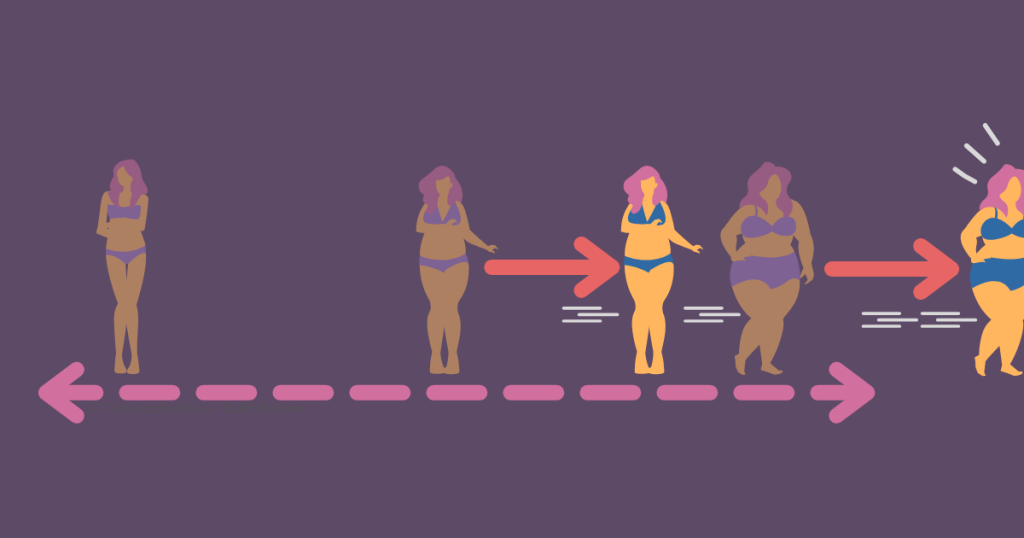

| Description | Le « spectre de la grosseur » est l’éventail des corps au-delà de la norme mince; l’auto-identification comme « gros·se » de personnes peu ou modérément grosses peut marginaliser les individus aux corps plus gros. |

| Lien | Billet sur le site de Grossophobie.ca |

J’ai beaucoup abordé sur les réseaux sociaux les questions liées au spectre de la grosseur dans les dernières semaines.

Il s’agissait de longues publications dans un contexte de médias sociaux. Mais somme toute, elles étaient plutôt courtes… pour aborder des questions aussi complexes et épineuses.

Note : tout au long de ce texte, à moins d’exception, la grosseur à laquelle on réfère est la grosseur réelle (en opposition à la grosseur perçue, complètement subjective et influencée par de nombreux facteurs, notamment de nature psychologique, mais aussi culturels.

Un spectre pour tous·tes

Il y a de la place pour tout le monde. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » place sur ce spectre. Chacun·e occupe une place relative par rapport aux autres, selon sa taille réelle. L’objectif ici n’est pas d’encourager la comparaison avec d’autres. (Et surtout pas au détriment de l’une et/ou l’autre des personnes comparées!)

Il est possible, tout en étant à l’aise avec son image corporelle, de reconnaître que l’on est plus gros·se)/plus mince que quelqu’un d’autre. Ne sommes-nous pas tou·tes « le gros » ou « la grosse » de quelqu’un d’autre, après tout? Autrement dit : il y aura toujours quelqu’un de plus gros·se que soi… Et c’est tout à fait normal.

Mais qui est gros·se, au juste?

La blogueuse américaine Your Fat Friend a avancé une définition qui semble sans doute la plus honnête et la plus réaliste à ce jour.

Les personnes grosses seraient l’ensemble des personnes qui sont unies par des expériences courantes et inévitables d’exclusion. Pas seulement celles qu’on a traitées de « grosse » ou « gros », car nous l’avons presque toutes et tous été au moins une fois dans notre vie, mais celles pour qui la satisfaction des besoins de base est limitée, restreinte de façon importante. Il ne s’agit pas seulement des gens qui ont de la difficulté à trouver des vêtements qui leur plaisent, mais de celles et ceux qui ont de la difficulté à trouver des vêtements tout court. Et, plus encore que les gens qui se sentent mal à l’aise dans les bus ou les avions, certains sont publiquement ridiculisés pour avoir osé utiliser le transport collectif.

– Aubrey Gordon (Your Fat Friend) – Who’s fat enough to be fat? (1)

L’une des raisons pour lesquelles cette définition semble si bien adaptée, c’est que, bien que basée sur les expériences personnelles vécues, elle tient compte de la grosseur réelle. (Les sièges d’avions et la grandeur des vêtements sont des réalités similaires pour des milliers, voire des millions de personnes.)

Un dangereux décalage

Or, quand une personne de taille « standard » se déclare grosse, elle contribue à affecter ce spectre de la grosseur. Elle vient occuper la partie où l’on retrouve les personnes réellement, techniquement grosses… Ceci a pour effet de décaler vers l’extrémité – voire d’éjecter – les personnes grosses et très grosses de leur partie du spectre.

Autrement dit, si une personne qui porte du « medium » se dit « grosse », moi, qui porte du 4X, je suis quoi?

Dysmorphie et autres troubles de l’image corporelle

Certaines personnes ont mentionné que les explications sur ce « décalage », ne tenaient pas compte des personnes vivant des affections perturbant la perception de leur image corporelle, comme la dysmorphie corporelle (2), par exemple. (La plupart des personnes qui en souffrent se voient généralement plus grosses qu’elles ne le sont vraiment.)

Le tout, dans la bienveillance.

C’est à dire, sans amoindrir les difficultés que vivent les personnes vivant avec un trouble de l’image corporelle…

… mais en se rappelant que c’est la grosseur réelle qui est vue par les autres personnes et par la société en général.

C’est la grosseur réelle qui empêche de bénéficier de certains produits ou services.

Et qui fait que l’on est victime de grossophobie médicale ou à l’embauche, par exemple.

C’est aussi cette grosseur réelle qu’il faut habiller, qu’il faut asseoir dans les sièges d’avion et qui est une embûche pour les personnes qui vivent avec.

D’oublié·es à… inexistant·es?

En se voyant confinées encore plus aux limites – ou hors – du spectre de la grosseur, les personnes grosses et très grosses, se retrouvent encore plus invisibilisées. Faut-il le rappeler : les personnes grosses et très grosses sont cruellement sous-représentées en général. (Et encore plus rarement de façon positive.)

La solution?

L’une des façons pour les personnes non-grosses – mais pas nécessairement considérées minces non plus! – de se situer dans la mouvance d’acceptation corporelle est la mouvance Normalize Normal Bodies (Normaliser les corps normaux). Lancée par l’instagrammeuse Mik Zazon, l’objectif est de créer un espace pour les personnes ni minces, ni réellement grosses. Elle aspire à laisser le body positive aux corps qui en font réellement partie. Normalize Normal Bodies existe pour ces corps qui cadrent dans l’offre vestimentaire dite « standard », mais qui ont des caractéristiques qui ne sont jamais représentées : bourrelets, cellulite, vergetures, tâches pigmentaires, etc.

Il est important de rappeler qu’à la base, le mouvement de diversité corporelle (body positive) est né pour défendre les corps que la société a rejeté (et rejette toujours) : les corps racisés, gros, vieillissants, handicapés, amputés, blessés, trans, androgynes, portant des marques de maladie(s) visible(s), très petits, très grands, etc.

Devoir se catégoriser pour se soutenir et se protéger les un·es les autres est loin d’être la solution idéale. Sauf qu’à l’heure actuelle, on a une trop grande étiquette mal définie. En bout de ligne, cela nuit davantage que cela aide. Et finit par mettre en valeur les corps les moins éloignés des standards de beauté. On pense notamment à la diversité corporelle, par exemple. Elle est désormais dominée par les corps caucasiens, jeunes et les plus socialement acceptables au sein de la « diversité ».

C’est pourquoi la grosseur réelle (en opposition à la grosseur perçue), est la valeur la moins subjective par laquelle se définir, sans avoir à recourir à des tailles précises et/ou à des catégories normées (i.e. small fat, infinifat, etc.).

(1) Note : il s’agit d’une traduction libre qui a été publiée dans Gros·se, et puis? Connaître et combattre la grossophobie (2020).

(2) La dysmorphie corporelle (aussi appelé dysmorphophobie ou trouble dysmorphique du corps) est caractérisée par « une préoccupation pour un ou plusieurs défauts de l’apparence physique inexistants ou légers entraîne une souffrance importante ou affecte le comportement » toucherait 2 à 3 % de la population SOURCE : Article Dysmorphophobie – Manuel Merck – version pour le grand public